Además de ser una tecnología de la visión, un característico aparato escópico de la modernidad, el cine ha sido, desde sus inicios, una arquitectura del deseo. A ello contribuyen las condiciones de la proyección, la penumbra íntima en la que se mezclan indiscriminadamente personas de diverso género y clase social, así como el carácter onírico de la imagen, que promueve la ensoñación, un estado de abandono corporal cercano a la disponibilidad sensual. Pero sobre todo, como han comentado innumerables teóricos del medio, es en gran parte la estructura del dispositivo cinematográfico la que determina fundamentalmente su carácter erótico: el posicionamiento del espectador (o espectadora) como voyeur, visionador privilegiado de otros cuerpos y caras. La escena de Le sang d’un poète (Cocteau, 1933) en las que el poeta en cuestión espía a través del ojo de la cerradura escenas de lánguida decadencia—desde fumadores de opio a una hierática criatura hermafrodita—ofrece una alegoría del aparato cinematográfico: la dramaturgia del que ve sin ser visto y se deleita en cuerpos ajenos a su mirada.

Pero a la vez que un dispositivo de la mirada deseante, el cine es también un medio eminentemente espacial que sutura lugares más o menos verosímiles y guía la mirada a través de esta geografía virtual. Según la propuesta de Dziga Vertov, el cine no es sólo un medio para “ver” sino también para “volar,” para simular el desplazamiento y explorar el espacio. Quizá por ello muchas de las primeras películas recreaban el tránsito espacial: desde la llegada del tren a la estación de La Ciotat, filmada por los Lumière, a las numerosas panorámicas de paisajes, monumentos exóticos, o animadas escenas urbanas que fueron producidas en los inicios del cine. La evolución del cine como arte eminentemente narrativo desde mediados de los 1900 no atenuó la exploración espacial, sino que la ligó a las peripecias de personajes ficticios y a la contemplación de sus acciones. El espacio cinematográfico pasó a ser el de unos personajes en circulación a través de una historia. La gramática de montaje desarrollada por la escuela americana con Griffith a la cabeza acercaba la cámara a los actores para poder detallar sus acciones y resaltar su expresividad, pero además, situaba a los personajes con precisión en el espacio y proporcionaba al espectador una perspectiva óptima del mismo, ya fuera el espacio humanizado y estilizado de la comedia o el musical, el natural del Western y del cine de aventuras, el entorno urbano de los filmes de serie negra, o los lugares imaginaros de la ciencia ficción y la fantasía. Esta perspectiva óptima consolidaba el carácter erótico del cine, ya que además de desgranar el relato, la sucesión de planos permitía al espectador consumir, en una modalidad de lo que Edgar Morin calificó de antropofagia simbólica, el cuerpo y los movimientos de las estrellas.

Estas dos visiones del cine—como vehículo del deseo y de la exploración espacial—han tendido a pensarse por separado, quizá porque no parecen implicarse mutuamente. O quizá porque tanto el espacio como la sexualidad y su mutua e inevitable implicación—toda sexualidad y todo deseo tienen forzosamente lugar—aparecen sublimados en el cine comercial, particularmente el que sigue el sistema narrativo del Hollywood clásico, adoptado como estándar casi global. En el cine mainstream, sexo y espacio tienen una existencia subterránea. Condicionan en gran medida la narración pero a la vez aparecen relegados a los márgenes. En algunos momentos cobran protagonismo, como cuando un arrebato de pasión o un encuentro erótico rematan un momento álgido de la acción—o incluso la totalidad de la trama—o cuando el paisaje se apodera de la pantalla. Pero tienden a actuar más bien como sustratos inconscientes de la historia; sin hacerse demasiado presentes, la determinan discretamente.

Es posible que esta discreción sea una reacción al poder desorientador tanto del continuo espacial como de la sexualidad. Ambos encierran la posibilidad del desvío, la dilación, el devaneo infinito, de múltiples trayectorias, filias y nexos. El cine convencional ha tendido a regular este posible desorden: de un rango espacial infinito selecciona una trayectoria que sigue sin apenas titubear el movimiento de los personajes; igualmente, de un amplio espectro de sexualidades, opta por dar carta de naturaleza a la heterosexualidad compulsiva y al dimorfismo de género (mujer-hombre). El avance lineal de la narrativa de consumo por espacios subordinados a la trama, que no la desvían ni la detienen, es perfectamente congruente con la manera en que el deseo y la sexualidad discurren por canales estandarizados y convencionales. Por ejemplo, la enloquecida carrera de Roger Thornhill (Cary Grant) por diversos paisajes estadounidenses en Con la muerte en los talones (Hitchcock, 1959), que incluye una famosa persecución por las gigantescas efigies de los presidentes americanos en Mount Rushmore, culmina con el encuentro sexual del protagonista y Eve Kendall (Eve Marie Saint), un encuentro que la película subraya con una imagen del tren en el que viajan entrando en un túnel. El relato encarrila la trama y sus espacios hacia la consecución de la pareja. A un lado quedan las seducciones del espacio, apresuradamente atravesado por la historia, y las de la ambigüedad sexual de los perseguidores (el amanerado villano encarnado por James Mason o su sombrío secuaz, Martin Landau). En este sentido, como numerosos análisis feministas y queer han mostrado repetidamente, el cine de consumo ha resultado con demasiada frecuencia una tecnología para la fijación del género y la experiencia erótica. Ha reducido un campo infinito a unas pocas trayectorias predeterminadas, y esta limitación sexual—es importante recordarlo—se apoya en una comparable restricción de la posibilidad de divagación espacial.

El cine hecho desde de los márgenes, sin embargo, se abre precisamente a todo lo contrario: a la fuga expansiva, a la divagación espacial y al nomadismo sexual. Con su poder de contestación y resistencia, el cine experimental, en lugar de sublimar el espacio y el sexo, volviéndolos incidentales al desarrollo de una historia, a menudo los sitúa en primer plano, al tiempo que disgrega y atomiza la posibilidad de la narrativa a través de desvíos y digresiones que son a la vez espaciales y eróticos.

Al inicio de la extraordinaria película de Fred Halsted, Los Angeles Plays Itself (1972) la mirada errante de la cámara escudriña montañas boscosas cubiertas de niebla. Esta mirada descubre como por casualidad dos hombres que vagan por el bosque y terminan por coincidir y fundirse en un encuentro sexual. El sexo no subordina el entorno natural, ni éste pasa a ser un mero escenario para el erotismo. Las imágenes de la naturaleza que les rodea están situadas en un mismo plano de interés que sus cuerpos y el sexo que practican, que a menudo cede el protagonismo al entorno: plantas, insectos, un río que fluye entre las rocas. En la segunda parte de la película, el vagabundeo tiene lugar en la ciudad, y nos lleva a las calles donde se apostan los chaperos, a zonas de ligue gay, y finalmente a un parque donde actúan unos músicos de aspecto hippie y numerosos jóvenes se relajan al sol. Estas escenas urbanas, a menudo cargadas de erotismo (la imagen se recrea en los torsos desnudos de los jóvenes en el parque), están entrecortadas por un encuentro sadomasoquista protagonizado por el propio Halsted y por su amante Joe Yale. A su vez esta escena también queda ocasionalmente relegada por planos detalle de la habitación donde ésta tiene lugar: enigmáticos objetos mecánicos, sombras sobre el parquet, reflejos de luz, ropas desperdigadas. Otros planos tienen intención irónica o simbólica: viñetas de cómic, carteles y titulares de periódico aluden a las prácticas S/M, mientras que insectos preservados y ensartados en alfileres—en inglés, pinned: inmovilizado—sugieren alegorías de la sumisión.

De forma similar al filme de Halsted, Extreme Private Eros: A Love Song 1974 (1974) (Hara, 1974) también oscila entre espacios íntimos y públicos, entre la calle y los interiores que habitan sus protagonistas. El propósito inicial de este documental-acción—como el autor lo denomina para indicar que el autor es parte activa de los hechos que grababa—era terapéutico. Con su realización Hara buscaba esclarecer su relación con la protagonista, la feminista radical japonesa Takeda Miyuki, quien le abandonó bruscamente meses antes del inicio de la filmación llevándose al hijo de ambos. La película narra la vida de Miyuki en los meses posteriores a la ruptura. Hara la sigue de Tokio, donde vivieron juntos, a la isla de Okinawa, donde Miyuki entabla una relación con otra mujer, que la acaba dejando, y con un marine afro-americano, con el que también rompe, y del que se queda embarazada, aunque posteriormente declara no saber quién es el padre del bebé. En Okinawa, entonces un centro de estacionamiento de soldados estadounidenses destinados a la guerra de Vietnam, Miyuki abre un centro de día para cuidar a los niños de las mujeres locales que trabajan como camareras, bailarinas y prostitutas en bares de soldados, y las intenta aleccionar en la defensa de sus derechos. Tras un enfrentamiento con la mafia local, presumiblemente contraria al intento de Miyuki de concienciar a sus trabajadoras, acaba regresando a Tokio, donde nacerá su bebé. (Le encanta que sea una niña, que tenga un carácter fuerte, y que sea inter-racial, como alegato contra la uniformidad racial de su país). En las últimas escenas de la cinta, Miyuki se traslada con sus dos niños a una comuna feminista donde asiste en el parto de Kobayashi, la sonidista del filme y nueva pareja de Hara. La película se cierra con una secuencia de las mujeres de la comuna conviviendo con los niños de los que cuidan colectivamente.

El trabajo indaga con estremecedora honestidad en la intimidad de los protagonistas. Miyuki y Hara debaten sus sentimientos y ajustan cuentas con su pasado en conversaciones desgarradas que a veces provocan el llanto del director. Miyuki da a luz ante la cámara, en un prolongado plano frontal que muestra la salida del bebé y los esfuerzos de la madre para expulsar la placenta. La toma está desenfocada, ya que los nervios impiden a Hara enfocar correctamente. El estilo visual del filme participa de esta densa humanidad. Dominan los planos cerrados, la microfísica de rostros y cuerpos que se rozan y se enfrentan constantemente en interiores congestionados. La cercanía promueve las confidencias, la desnudez afectiva y los conflictos. Es evidente que aún hay tensión sexual entre Hara y Miyuki, quien declara abiertamente sus celos de Kobayashi al quedarse embarazada de Hara. En ocasiones la acción se traslada a exteriores: a las calles oscuras y los bares de soldados, a la playa donde Miyuki y Kobayashi hablan abiertamente sobre su común relación con Hara, y, hacia el final del filme, a las calles de un Tokio invernal. La apertura espacial favorece una mayor distensión. Largas tomas sinuosas siguen a los personajes en su deambular y su contacto espontáneo con vecinos, soldados, y con las trabajadoras del sexo a las que Miyuki quiere ayudar.

La oscilación entre interiores y exteriores y la referencia a unas coordenadas reconocibles desaparecen en cineastas que prefieren explorar espacios sin referente real. Anger crea en Lucifer Rising un collage espacial que unifica con fluidez los interiores en que se realizan conjuros y ritos purificadores y los exteriores en los que se agita la naturaleza, se yerguen los monumentos de un pasado mágico y los iniciados invocan a la fuerza que da título a la cinta. La continuidad entre estos ámbitos es más simbólica que geográfica. Situados en lugares distantes entre sí, los magos realizan gestos similares, como ecos visuales que imponen un ritmo particular al fluir de la imagen, o continúan las acciones iniciadas por otros, y unifican a través de la simetría de los rituales un mundo heterogéneo y disperso. En esta geografía compactada a través de la magia—también la magia del virtuoso montaje de Anger—abundan las insinuaciones eróticas, que encarnan sobre todo hombres jóvenes que ocasionalmente muestran su desnudez en un baño ritual o sonríen invitadoramente a la cámara. Este erotismo no interrumpe, sino que prolonga el impulso iniciático. El sexo en Anger siempre es trascendente y esotérico.

La seriedad cósmica de Anger tiene un contrapunto festivo en Flaming Creatures y Christmas on Earth. Ambas recrean el sexo no como magia y fuerza telúrica, sino como juego y comedia. Ambas tienen lugar en lugares indefinidos, como el harén-prostíbulo-taberna portuaria-estudio de Hollywood habitado por fantasmas del pasado que sirve de escenario a Flaming Creatures o la caja negra de Christmas, donde la única arquitectura discernible la conforma la anatomía de los participantes en la melée orgiástica que retrata la película. En ambos trabajos reina el travestismo, la mascarada y una efervescente ambigüedad sexual. Los cuerpos son fragmentados, curiosamente recombinados, desfigurados a través de la pintura y el maquillaje (en Christmas), y sometidos a un descentramiento erótico, ya que se presta tanta atención a los genitales como a cualquier otro rincón de la morfología corporal. El emplazamiento fantástico de estas orgías queda reforzado por el protocolo de proyección de Christmas: un trabajo de dos pantallas en las que un cuadro se proyecta dentro de otro, como indicando que las escenas del filme no tienen correlato posible fuera del momento de su visionado. Este aislamiento de la realidad afirma el poder de la fantasía sexual, pero también la relega a un espacio aparte, exiliado de la vida real. Como bien llegó a saber Smith—Flaming Creatures fue suprimida por su presunta inmoralidad—la realidad norteamericana del momento aún no estaba preparada para la utopía erótica que proponía el cine underground. Y sigue sin estarlo.

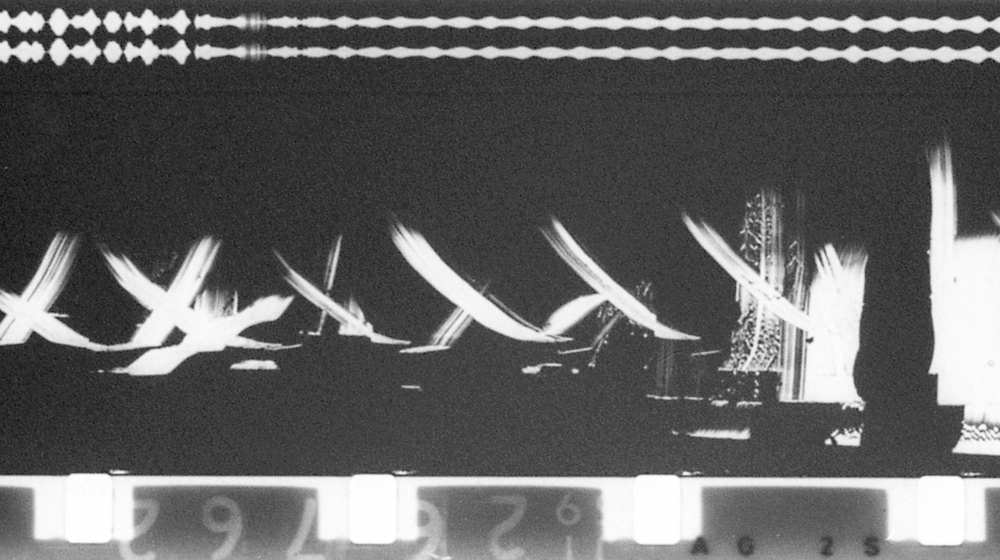

Las Sexual Meditations (1970-72) de Brakhage tienden a permanecer en interiores, esta vez reconocibles: hoteles, alcobas, el cuarto de estar de un amigo, el despacho de un ejecutivo. Tan sólo “Open Field” (“Campo abierto”) se aventura a un espacio natural: un campo en la linde de un bosque donde niños y adolescentes juegan desnudos. Tanto este lugar idílico como los más prosaicos anteriormente citados aparecen dominados por la subjetividad del cineasta. Filmados en sus característicos planos fugaces, de movimiento nervioso, sobreimpresos, y punteados de cuadros negros, evocan las impresiones, los recuerdos, y los afectos apenas definibles que comunican estos lugares. El carácter subjetivo y ligeramente onírico de estas meditaciones queda acentuado por el granulado (algunos fragmentos de la serie fueron grabados en 8mm e hinchados posteriormente a 16mm) y por el uso de un cristal pintado a modo de filtro. La sexualidad de estas meditaciones oscila entre lo sublimado (en “Faun’s Room”), lo efímero (el desnudo fantasmal en “Office Suite”; fragmentos corporales entrevistos en “Hotel Room”), lo lúdico (poses y evoluciones discretamente cómicas en “Room with View”) y lo lírico (los niños en “Open Field,” que en palabras del cineasta, evocan a la vez el despertar de la sensualidad y la nostalgia adulta por este momento perdido). Mientras que los autores ya comentados exploran la sexualidad como presencia, como fuerza dramática y sensación táctil, Brakhage la evoca más bien como ausencia, como una sombra que desprenden lugares donde alguna vez habitó el deseo.

Con la excepción de Flaming Creatures y Christmas on Earth, la mayoría de los trabajos comentados aquí fueron producidos al inicio de la década de los setenta. Son herederos a la vez de la estética rupturista del underground estadounidense de los años sesenta y de las revoluciones sexuales que comienzan en la misma década y se consolidan a lo largo de los setenta, con el ascenso del feminismo radical y los frentes de liberación gay y lésbica. Recuerdan un momento en el que la experimentación visual y la social fueron de la mano. Tanto el feminismo como la militancia gay y lésbica transformaron radicalmente la percepción de los espacios que habitamos, haciendo evidente su codificación de género (la existencia de entornos marcadamente masculinos o femeninos) y sexual (las comunidades gay y lésbica comenzaban a crear sus espacios de autonomía, de comunidad, de liberación erótica). La huella de estas revoluciones palpita en estos filmes, en sus apuestas estéticas, en su variada exploración de los complejos territorios de lo íntimo y lo sexual, y también en su peculiar espacialidad; todos ellos son factores que estos títulos nos obligan a pensar conjuntamente, y que tal vez no deban—o no puedan—entenderse por separado.

Juan Antonio Suárez