Hace años que no veo a Sistiaga y sin embargo tengo muy presentes las conversaciones que mantuvimos con el fin de escribir aquel libro, El trazo vibrante. Los retazos de la vida del artista contada por él mismo se me presentan en la cabeza ordenados como en álbumes de fotos.

El niño pequeño que vivía con su madre y sus dos tías en el Antiguo de San Sebastián, ellas cosiendo en casa y él leyendo y dibujando. Eran mujeres muy sabias y cultas, decía de ellas, y fueron las que le abrieron las puertas de otro mundo a través de los libros que le traían de la biblioteca, como la biografía de Nijinski.

La guerra, correr hacia el refugio, el padre encarcelado, el bombardeo de Gernika y la huida en barco a Francia. La vida en Ustaritz, acompañando en el carro al panadero, las patatas que sembró la tía y que crecieron para siempre en la imaginación de Sistiaga.

En el colegio un compañero que se enfrenta al profesor, el mayor símbolo de poder para un niño, una escena que produjo en Sistiaga una profunda admiración por aquel muchacho.

El adolescente que falsificaba las malas notas del cole, todas menos la de dibujo, que se saltaba jornadas enteras de clase para ir a dibujar al Museo San Telmo o simplemente contemplar el oleaje en el paseo nuevo.

En un segundo álbum vemos a Sistiaga caminando por el París de los años sesenta, un joven guapo y de mirada aguda. Frecuenta la Facultad de Bellas Artes, pero no para asistir a clases, sino para comer a cambio de recoger el comedor.

Le vemos pensando en la estructura de la pintura mientras pasea por las calles de la ciudad en compañía de Manuel Duque, asistiendo con él a las sesiones de Norman McLaren en el cine de Montparnasse y pensando, otra vez, que algún día pintaría su propia película sobre el celuloide, pero que sería una película sin sonido, muda.

Sistiaga encuentra en aquellos días lo que sería primero un método de trabajo y más tarde toda una forma de pintar, la gestualidad que en principio surge sin idea y que luego se va desarrollando al mismo tiempo que se ejecuta.

Las manos del artista, “la mano sabe”, decía Ruiz Balerdi. Las manos como origen de la inteligencia, que decía Pierre-Gilles de Gennes, el Nobel de física. El gesto que se amplía frente al lienzo a escala humana cuando Sistiaga dibuja con todo el brazo, y al final del brazo la mano y al final de la mano la brocha. El gesto diminuto de un pincelito sobre el fotograma de cine, tan pequeño como una cajita de cerillas, y tras el pincel la mano y tras la mano el brazo, y tras el brazo, Sistiaga.

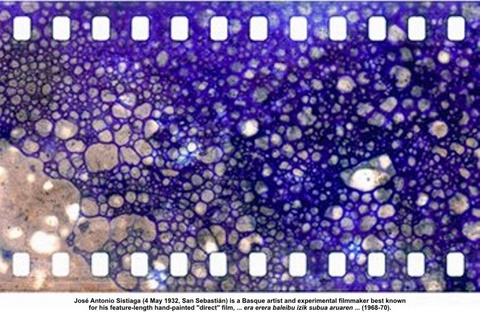

Los enormes lienzos y el minúsculo celuloide pintados al mismo tiempo por la misma mano sabia, intuitiva, decisiva. Ninguna diferencia para el pintor, la misma relación de su mano con su cerebro. Y al final la imagen cinematográfica, ampliada exponencialmente hasta alcanzar los trece metros de largo en la pantalla del cine, se nos presenta vinculada y hermanada con el lienzo gigantesco que vimos colgado en el museo.

Las imágenes de la vida del Sistiaga pintor comienzan a entretejerse con otras en las que aparecen niños, junto a la artista Esther Ferrer en la cooperativa Funcor durante la experiencia de la escuela Freinet, la familia, los hijos pintando en el jardín tiras transparentes de celuloide, muchos colores y un monito.

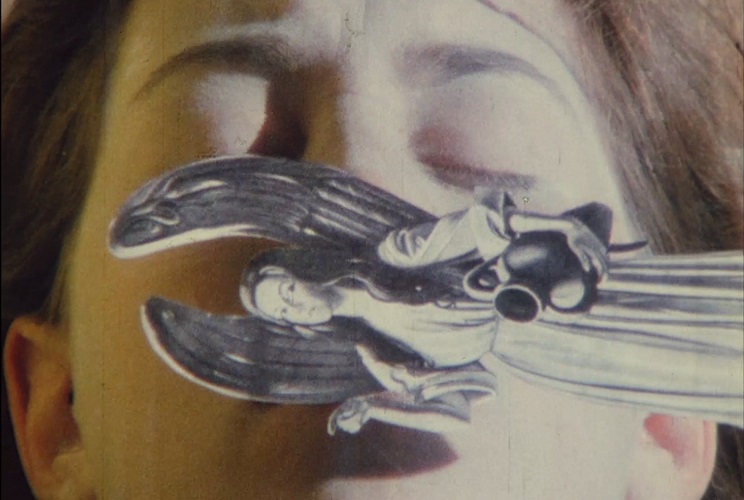

La primera película de Sistiaga, De la luna a Euskadi (1968), es un emocionado experimento fruto de aquel deseo parisino de hacer cine con las manos, y entre otras cosas descubre que el procedimiento está lleno de sorpresas al ampliar la imagen. El dibujo de bolígrafo tiene una doble línea que da a los motivos una rotundidad nunca esperada. El color vibra en un zumbido visual que traslada al ojo del espectador una especie de respiración entrecortada.

Efectivamente, se podía hacer cine con las manos sobre un trozo de plástico.

Impresiones en la alta atmósfera (1988) te absorbe como si de un agujero negro se tratase, te invita a viajar por la intergalaxia o te lleva de la mano por el microcosmos, depende del día en que la veas. El tamaño del fotograma es algo mayor que el habitual, más o menos el de una caja de cerillas de las de cocina, 70 mm, y la definición del trazo y de las manchas son un regalo para nuestras retinas.

Los ojos disfrutan y disfrutan de cada minuto de masaje y estímulo intraocular, y el cerebro, que está detrás, cuidando de que nada se escape a la lógica, llega un momento en que se tiene que rendir y dejarse llevar por este túnel hipnótico que es la película.

Un zumbido profundo nos acompaña, nos describe la velocidad de la luz, y al final un irrintzi desgarra y despega nuestra mente de su sueño y nos trae violentamente a nuestra última parada: la Tierra.

Cuando nació Ere erera baleibu icik subua aruaren… (1970), no tenía nombre. El pintor había tardado meses en terminarla y no había pensado bautizarla. Desde que presentó al mecenas Juan Huarte la desenfadada propuesta de hacer una película, de la que no se sabía si duraría una o seis horas y que, además, en caso de no gustarle al autor podría destruirla, vemos a Sistiaga en un frenético ejercicio de pintar más de cien mil fotogramas uno a uno, sobre el suelo de los diferentes estudios que le fueron prestando, sobre el suelo de su casa, en cuclillas casi siempre.

A lo largo de las semanas y meses en los que Sistiaga se dedica a pintar su película, se crea entre ambos una relación casi simbiótica. El pintor duerme junto al celuloide y al despertar sigue trabajando. Solo cuando la sed es extrema detiene por un momento el trabajo para comer un yogur, que además servirá para paliar la escasez de alimento. El cuerpo del artista funciona como una máquina perfecta. Come lo que necesita y duerme, sin dar lugar a un solo pensamiento que distraiga, cada vez que el sueño viene, para restaurarse del cansancio acumulado.

Los psicólogos definen este estado como flow, el estar totalmente absorto en una actividad, de manera que el tiempo y el entorno dejan de existir.

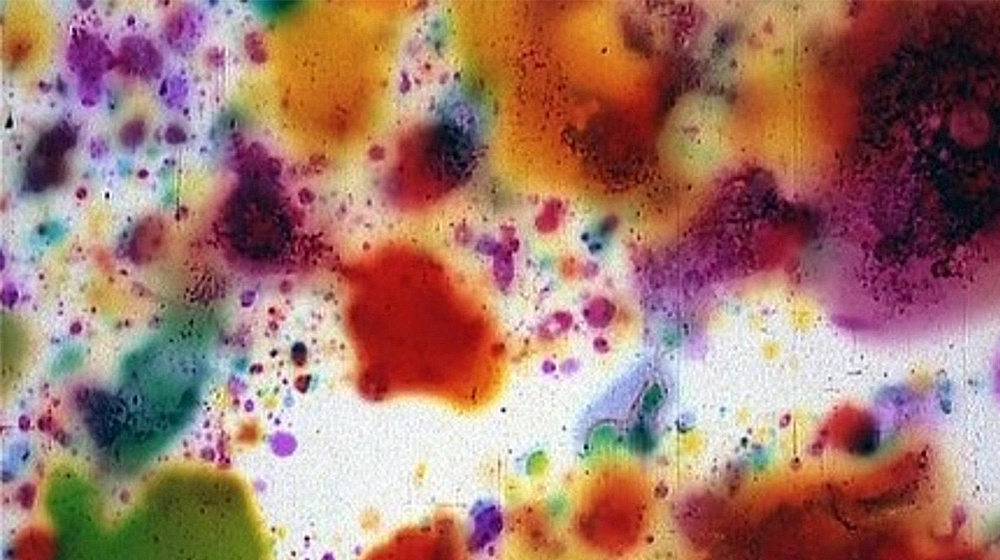

Es entonces cuando la mancha de color se apodera del centro de la pantalla y se mantiene a lo largo de los segundos y los minutos. La pintura salpica por la derecha y crea líneas de dirección hacia la izquierda. Después va variando el ángulo hacia el otro lado y las gotitas, por momentos redondas y estáticas, se vuelven flechas en dirección contraria.

Todo vibra: el fondo, de un color que quiere ser homogéneo pero que está lleno de matices, de detalles y de formas, y los objetos que se nos presentan en primer plano, con una fórmula concreta a la vez que abstracta. Son sesenta fases de la imagen, que pasa de un estado embrionario a un estado fetal y después sale a la luz.

Sistiaga se dio cuenta de que las estructuras orgánicas que estaba creando podían asimilarse al nacimiento de un ser vivo, al menos desde un punto de vista poético.

Llegó incluso a pensar que, para dar vida a ese ser, necesitaría pintar más allá de su propia muerte y fue entonces cuando decidió darlo a luz al mundo y a la pantalla: tomó unos metros de celuloide transparente y sus tintas bajo el brazo y viajó al tórrido sol de Ibiza en verano, donde en plena calle pintó el final de Ere erera mientras la pintura se secaba en el momento mismo de aplicarla. Es muy interesante comprobar que precisamente estos planos de la película, los últimos de una serie colorista y alucinógena, son los más oscuros de todo el metraje, el momento previo a que el final de la cinta se salga del proyector y este nos impacte con un baño de luz blanca.

Ya había nacido el único largometraje existente en el planeta que se haya pintado directamente sobre el celuloide. Era el momento de ponerle un nombre. Un nombre también único en su especie, que no diera ninguna pista sobre el género de imágenes que titulaba y que no permitiese a nadie, nunca, traducirlo a un lenguaje que no fuese abstracto.

Sistiaga tiene prisa porque en la oficina del ministerio donde va a registrar su película le dicen que un título es imprescindible, y entonces baja a la cabina de teléfonos y llama a Balerdi, que durante la dictadura había perdido su lengua materna y a veces jugaba a reconstruirla, haciendo como que decía palabras y frases en euskera. Una de esas retahílas de sonidos fue la que dio nombre a una de las piezas cinematográficas más impactantes que han existido nunca.

Precisamente es esta falta de relación con lo figurativo lo que hace que, contrariamente a lo que podría pensarse, Ere erera sea una película que, si se mira con interés, se adapta a aquello que el espectador más desea ver. En un fenómeno próximo a la pareidolia, en las proyecciones ante el público no especializado ha sucedido muchas veces que diferentes personas han visto mensajes escritos contra la dictadura y colores que, solapados, tenían un significado subversor.

El artista asiente: todo está y todo cabe en la pintura. El mundo pintado en las películas es un mundo no representativo que nos representa a todos. La pantalla es el espejo del polvo de las estrellas del que todos y todo surgimos. El mismo polvo de estrellas en que nos convertiremos tarde o temprano, claro que sí.

Begoña Vicario*

* Profesora y realizadora, Begoña Vicario es investigadora en IKERFEST, un proyecto de investigación que analiza los festivales de cine y audiovisual del País Vasco, Universidad del País Vasco, (UPV/EHU): EHUA 16/31.