Desde hace unos años, el «giro archivístico» se cuenta entre los giros (corporal, afectivo, materialista, neomaterialista, medioambiental…) que cada cierto tiempo reorientan el arte y pensamiento contemporáneos. Como el resto de los citados, también el giro archivístico tiene múltiples causas. En parte es una de las consecuencias de la cultura de saturación informativa y acceso inmediato que habitamos. La revolución digital ha puesto al alcance de cualquiera con un ordenador o un dispositivo dotado de conectividad interminables bases de datos y bancos de imágenes en los que los documentos del pasado son fácilmente accesibles, pero también descargables, modificables y combinables en múltiples permutaciones. Las tecnologías que nos permiten acceder a estos repositorios permiten el registro automático y el almacenamiento constante de la vida cotidiana, de modo que el paso de la experiencia a su transformación en documento se ha vuelto prácticamente instantáneo, y la vida se ha convertido cada vez más en una constante adición al archivo personal (vivo, ergo archivo), o incluso en una lectura más pesimista, en una ocasión para engrosar nuestro documentario en las redes sociales. El giro archivístico responde además a la popularidad de las industrias de la memoria: la ficción cinematográfica y televisiva, el cine documental, las docuseries, los museos, los parques temáticos, memoriales, aniversarios y efemérides trafican en imágenes del pasado. Estas son fuentes de información, pero también de entretenimiento y espectáculo gracias al carácter inmersivo y a la experiencia corporeizada y sensual que proporcionan la imagen audiovisual, la recreación virtual o la instalación museística.

Para las comunidades minoritarias el impulso archivístico precede a la popularización de internet y a la ecología de la cultura digital y responde más bien a una necesidad política. Para la comunidad queer, por ejemplo, conformada por un variado espectro de heterodoxias de género, sexualidad y alineamiento social, la visibilización y reivindicación de la libertad sexual siempre estuvieron aliadas a un profundo compromiso con el rescate y la preservación de un pasado que había sido sistemáticamente borrado o trivializado desde las instituciones que custodian la memoria oficial. Los primeros años de la militancia gay-lésbica en Estados Unidos, por ejemplo, dieron lugar a la fundación, por un colectivo liderado por Joan Nestle, de The Lesbian Herstory Archives, en Brooklyn, y a la edición, por el historiador Jonathan Ned Katz, de Gay American History (1976), una compilación documental que rastreaba la heterodoxia sexual en los Estados Unidos desde tiempos coloniales. Otros archivos creados con posterioridad en distintas partes del mundo (IHLIA en Ámsterdam, ONE Archive en Los Ángeles, Schwules Museum en Berlín, Skeivt Arkiv en Bergen o el espacio virtual Archivo de la Memoria Trans en Argentina, por citar unos pocos) surgen igualmente de un impulso activista que entiende que la disidencia queer es también una disidencia de archivo y que existir como sujeto político supone una orientación crítica hacia el presente y el futuro, pero también hacia el pasado. La conciencia del pasado da una dimensión histórica a la vivencia del presente y ayuda a colectivizar la disidencia individual, insertándola en una línea de tiempo en la que encuentra los ecos de otras vidas y formas de resistencia. Además, la memoria minoritaria es una herramienta indispensable para desactivar y complejizar los relatos (a menudo monolíticos) de la historia oficial con el fin de mostrar que hay muchas historias dentro de la historia. El archivo es, por tanto, el lugar de la contramemoria subversiva que reevalúa el pasado con el fin de expandir las posibilidades del presente y el futuro.

Esta contestación se hace desde la documentación de lo cotidiano, ordinario y personal. En este sentido, los archivos queer son la contrapartida de los archivos oficiales, generados desde las instituciones del poder. En estos, gais, lesbianas, transexuales y heterodoxos de toda ley aparecen en historias clínicas o atestados policiales como aberraciones, enfermos o criminales que hay que corregir, aislar, clasificar o castigar. El archivo queer, creado desde abajo por y para la comunidad disidente, tiende a recoger, muy al contrario, la cotidianeidad de la fiesta, los afectos, el viaje, los placeres fugitivos, las relaciones personales. Son experiencias que a menudo dejan rastros en materiales precarios que no tienen cabida en los archivos oficiales. Tanto el Museum of Transology (alojado en Bishopsgate Institute, Londres), IHLIA o The Lesbian Herstory Archive, por ejemplo, incluyen en sus colecciones ropa y objetos personales profundamente idiosincráticos, habitualmente acompañados de las historias de sus donantes.

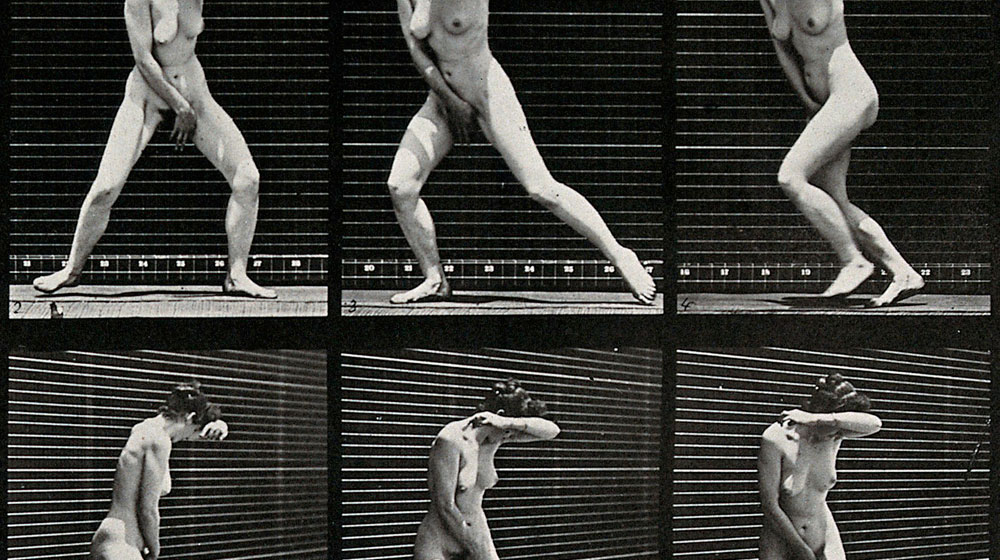

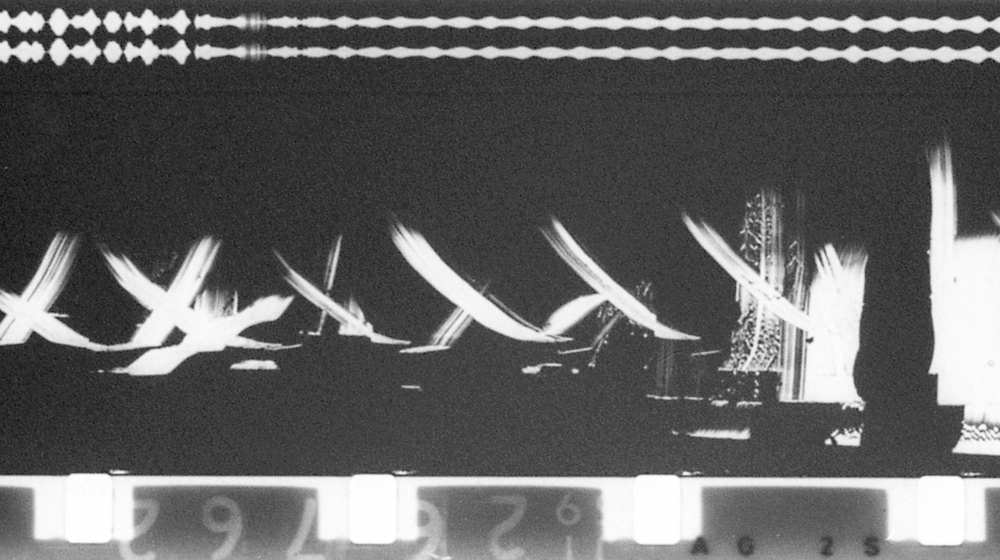

La cotidianeidad queer también deja su huella en fotografías y grabaciones fílmicas. Se trata de una alianza histórica. El surgimiento de las identidades homosexuales contemporáneas, que Michel Foucault fecha a finales del siglo xix, coincide con la popularización de las tecnologías de reproducción visual, con la emergencia del cine como espectáculo público y con la aparición de cámaras de mano y película de celuloide, que requería menor tiempo de exposición, y que estuvieron al alcance de amplios sectores de la burguesía. Como documenta Tom Waugh en Hard to Imagine (1996), un exhaustivo estudio del cine y la fotografía gay previos a los movimientos de liberación sexual, ambos medios dotan a las incipientes comunidades queer de las metrópolis occidentales de un archivo visual. Es un archivo donde abunda la imagen erótica, tanto grabada para consumo personal como para su distribución comercial, pero también los momentos de convivencia amistosa y familiar. Los archivos del instituto sexológico fundado por Alfred Kinsey en la Universidad de Indiana en 1947 contienen lo que tal vez sea la mayor colección de material audiovisual de este tipo, con una especial concentración en materiales que datan de finales del siglo diecinueve a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. El cineasta Kenneth Anger, amigo personal de Kinsey, colaboró asiduamente con el instituto localizando materiales y mediando en su adquisición, una actividad que recuerda su faceta de archivista del escándalo hollywoodiense en la serie de libros Hollywood Babylon. La mayor parte de la colección visual del Kinsey Institute, como también de colecciones similares, consiste en cine y fotografía huérfanos: imágenes que nos llegan sin contexto, sin autoría clara o de autores amateur de quienes apenas se sabe más que el nombre, fragmentos que frecuentemente plantean problemas de datación y legibilidad. Tanto en su vertiente erótica como en su registro familiar son imágenes un tanto estereotipadas y estéticamente planas, sin duda de especial valor para quienes las realizaron o aparecen en ellas. Para los espectadores ajenos a las mismas, su interés principal reside en que nos devuelven una memoria visual y material al margen de la persecución o de la imagen clínica y dan testimonio de una resistencia anónima, soterrada y frecuentemente gozosa.

Además de la pornografía y el cine amateur, la vanguardia fílmica ofrece un tercer gran archivo de la imagen queer. Se trata de un archivo involuntario, intermitente y disperso. Está diseminado por los numerosos repositorios de cine experimental. Y no fue creado con el fin de testimoniar la insubordinación sexual, pero, desde sus inicios, estuvo cercano a ella. Algunos ejemplos tempranos son el travestismo en Un chien andalou (1928) o Entr’acte (1924) o el homoerotismo de Salomé (1922) o Lot in Sodom (1933). Frente a la inocencia estética del cine doméstico, se trata de un cine con una profunda autoconciencia estilística, vinculado a distintos movimientos artísticos y marcado por la personalidad de sus autoras. Pero a la vez comparte algunos rasgos con este cine anónimo y doméstico. A menudo sus autoras rechazan el profesionalismo y los valores de producción del cine comercial y abrazan la espontaneidad y la improvisación, como también hace la película doméstica. Además, el cine experimental tiene un carácter comunitario y cooperativo; familia, amigos y amantes aportan apoyo técnico y elenco, de modo que numerosas producciones experimentales son en parte una especie de cine doméstico, un álbum de familia que documenta una escena íntima y marginal. Es el caso de las primeras producciones de Werner Schroeter, del grupo Barbés-Rochechou-Art, de la Factoría de Andy Warhol, del colectivo Els 5 QK’s en la Barcelona de los setenta y ochenta o de los New Romantics británicos de principios de los ochenta.

Como lugar de la contramemoria disidente, el archivo queer tiene una orientación distinta a la del archivo oficial. La etimología de archivo une la noción de origen (arkhé) con la de magistrado, gobernante o intérprete exclusivo de las leyes. A menudo se ha recordado que el archivo es el asiento del poder, la ley y el orden social. Es una estructura de regulación y legibilidad, y garante, además, de la continuidad histórica. A la vez, en la célebre interpretación de Jacques Derrida, también está asediado por la ruptura, la dispersión y la pérdida, y atravesado por indeterminaciones y fugas. Es «un origen sin concepto», escindido y multiplicado por su propia heterogeneidad, por la acumulación de materiales que lo componen. El archivo queer tiene más afinidad con estos resquebrajamientos y evasiones que con la aspiración del archivo tradicional al orden y la continuidad. Los sujetos queer no pueden tener una historia convencional, como afirman Daniel Marshall, Kevin Murphy y Zeb Tortorici, en parte porque sus archivos son evasivos y dinámicos. Estos archivos están llenos de huecos e incertidumbres, de excesos inasimilables y de restos ilegibles. No puede haber orden en un archivo hecho a golpe de borrado y exclusión, ni continuidad en una historia negada, ni transparencia en el que ha sido el secreto por excelencia en las sociedades burguesas occidentales: la sexualidad. Por su parte, la sexualidad queer es el secreto del secreto, por lo que su rastro documental es mucho más tenue y debe ser inferido a partir del fragmento, el silencio y la ruina.

Esta oscilación entre la pérdida y el exceso, entre lo que falta y lo que resulta ilegible o irreducible a alguna forma de coherencia histórica, hace que el archivo fílmico queer, en todas sus facetas, sea más un espacio de especulación que un asiento de autoridad. Su valor documental o evidencial tiene menor peso que su valor de uso y su potencial de activación. ¿Qué hacer entonces con el borrado? ¿Y con el exceso?

El archivo audiovisual está habitado por el espectro de lo que desapareció, por la sombra incierta de lo que perdimos sin que, en muchos casos, sepamos en qué consistió porque nunca constó su existencia: innumerables películas personales de paso estrecho que terminaron en la basura. Gracias al rescate de algunas de estas, recobramos retazos de historia. El vídeo LSD: Retroalimentación (1998), del colectivo lesbiano-queer LSD, inserta fotos y película familiar de la poeta y militante anarquista republicana Lucía Sánchez Saornil, que vivió su lesbianismo con relativa apertura durante los años de la República, en una rápida crónica del activismo queer de los noventa, montada con estética de videoclip sobre un fondo de música electrónica. De esta manera dan vigencia en el presente a la poeta semiolvidada y se dan a sí mismas una madrina que las conecta con una historia de resistencia que aún estamos recuperando en el territorio del Estado. Peter Toro, productor audiovisual y archivista, rescata las filmaciones de las primeras manifestaciones del orgullo gay en Madrid a partir de súper-8 amateurs y de películas tomadas por camarógrafos de agencias de noticias. Otras pérdidas, nunca recobradas, tienen nombres y fechas concretos: la película Avocada, de Bill Vehr, requisada en la aduana de los Estados Unidos después de una proyección en Canadá y nunca recuperada; las primeras películas de Kenneth Anger, hasta cinco títulos, supuestamente perdidos y otro más destruido por un laboratorio; los títulos perdidos de José Rodríguez Soltero, listados en una filmografía depositada en The Film-Makers’ Cooperative, a los que habría que sumar los vídeos que realiza en los años setenta con los Young Lords, en Nueva York; los súper-8 requisados a Iván Zulueta en una redada policial y nunca recuperados. Junto a estos están los proyectos incompletos: las películas de José Antonio Maenza, que sobreviven como brutos de cámara, como meros recuerdos de un trabajo que nunca pudo concluir.

Ante estos huecos de archivo cabe fabular una historia especulativa que se resista a la pérdida. Lo contrario, afirma Saidiya Hartman, es resignarse a la acción corrosiva de la hostilidad y la indiferencia. Contra ambas, Barbara Hammer concibe sus proyectos históricos, como Nitrate Kisses (1992) o History Lessons (2000), edificados sobre las ruinas de un pasado arrasado. Cheryl Dunye va más allá: The Watermelon Woman (1996) imagina la biografía ficcional de Fae Richards, una actriz secundaria de Hollywood, afrodescendiente y lesbiana, para la que inventa todo un dispositivo archivístico: entrevistas, fotografías (por Zoe Leonard), recortes de periódico. Si la Richards de la película no existió, seguramente hubo figuras similares que sí lo hicieron. Si no es posible recuperar personajes históricos concretos, devorados por la homofobia y el racismo sistémico que consignó sus vidas al olvido, se puede recobrar al menos la posibilidad de su existencia. Hay una historia de las cosas sin historia.

A la vez que un testimonio de la pérdida, el archivo es una colección de excesos que se resisten a ser insertados en una narrativa temporal o en una categoría, por muy abierta que sea. La imagen tiene siempre un aspecto irreducible que se resiste a ser contenido; lo figural de Jean-François Lyotard o el punctum de Roland Barthes, ambos conceptos ligados a la representación del cuerpo y de los afectos que lo acompañan. Incluso un archivo de la disidencia sexual —un archivo de lo incontenible por definición— tiene momentos que sobresalen como restos inasimilables. A veces tienen la forma de discursos marginales a lo marginal. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las sombras de ocultismo en la imagen queer: en Harry Smith, Kenneth Anger, Derek Jarman, por no hablar de activistas trans como Angela Douglas, ferviente creyente en el contacto extraterrestre? ¿Cómo se inserta en las políticas queer del presente? ¿O en las resistencias del pasado?

Otras veces el exceso es más discreto y emana del carácter indicial de la imagen fílmica. Un gesto, un rostro, una prenda de ropa o un corte de pelo que nos llevan a otra época son huellas de momentos fugitivos que permanecen en la imagen fotoquímica y reflejan la singularidad de los cuerpos en su paso por el tiempo. Varios proyectos de William E. Jones remezclan el porno de los setenta y ochenta, el momento dorado del porno en celuloide, justo antes de la reconversión de la industria al vídeo. Recuperan los instantes previos o posteriores al encuentro sexual, al que sacan de la imagen y, en cierto modo, de la historia. Los fragmentos remezclados sitúan estas cintas en una anticuada cultura material, en entornos geográficos que han cambiado radicalmente (el San Francisco o la Nueva York de los pasados años setenta) y en una ecología mediática de casetes y vinilos que suenan durante el sexo, televisiones que a veces quedan encendidas en el fondo de la imagen y pósteres con las películas y las estrellas del momento. El exceso del archivo es la otra cara del borrado. Puede provocar la nostalgia o el recuerdo, remitir a constelaciones del gusto que dieron forma a una época o ser punto de partida para historias tangenciales a las narrativas de la liberación. Y sin entroncar necesariamente con estas narrativas, las acompañan, les dan una densidad particular y las hacen converger con otras historias y otros discursos que muestran que la sexualidad es una fuerza centrífuga que afecta también a numerosas adyacencias corporales y materiales que van más allá del encuentro sexual y sus vicisitudes: que el sexo y su historia son muchas historias a la vez.

A pesar de estar edificado a la sombra de la pérdida, el archivo queer abre la posibilidad de una relación reparativa y compensatoria, a la vez que crítica, con el pasado. El compromiso con el archivo nace de la conciencia de su carácter incompleto y parcial, pero también de la negativa a aceptar estos límites. Cineastas, artistas, coleccionistas y archivistas sugieren a través de su práctica que la historia es un proceso abierto. Puede ser vivida al menos dos veces. Vivida en primera instancia como tragedia, puede ser revisitada como comedia en el sentido que le diera al término el venerable crítico —nada queer— Northrop Frye: como una alegoría de la regeneración y de la continuidad de la vida. En este caso, es una vida diferida, refractada por el material del pasado, que puede volver a ser recuperado en segundas instancias con una vocación liberadora que, sin caer en el optimismo ingenuo, rechaza la catástrofe y el abismo del olvido como únicos horizontes.

Juan Antonio Suárez