En una escena de Kino und Opposition (1970), el crítico y programador Peter B. Schumann entrevista al cineasta uruguayo Mario Handler en el interior del local de la Cinemateca del Tercer Mundo (C3M) en Montevideo. Al fondo se ve actuando como figurantes a Octavio Getino y Fernando Solanas, miembros del grupo argentino Cine Liberación, a quienes Schumann también entrevistará en la película realizada para la televisión alemana y dedicada al cine de intervención política latinoamericano. El pequeño local está colmado de latas de películas, rollos sueltos, proyectores, luces de laboratorio, una mesa de títulos, una rebobinadora vertical, líquidos de revelado, viejas cámaras, bobinas y cables colgados de las paredes. Handler le cuenta a Schumann las condiciones de trabajo de la C3M y lo ejemplifica con los detalles de realización de su película “más exitosa”, Me gustan los estudiantes (1968). Cuenta que habían conseguido imágenes registradas para un noticiero de las revueltas estudiantiles que se habían sucedido recientemente en Montevideo; sin embargo, no tenían acceso a ningún dispositivo profesional para el montaje, por lo que el método consistió en visualizar las tomas en un proyector, emplear una tijera para realizar los cortes en la película, raspar los bordes con una simple cuchilla de afeitar y hacer los empalmes manualmente con cemento — un proceso enteramente artesanal que llevó muchas horas de arduo trabajo pese a la corta duración de la película.

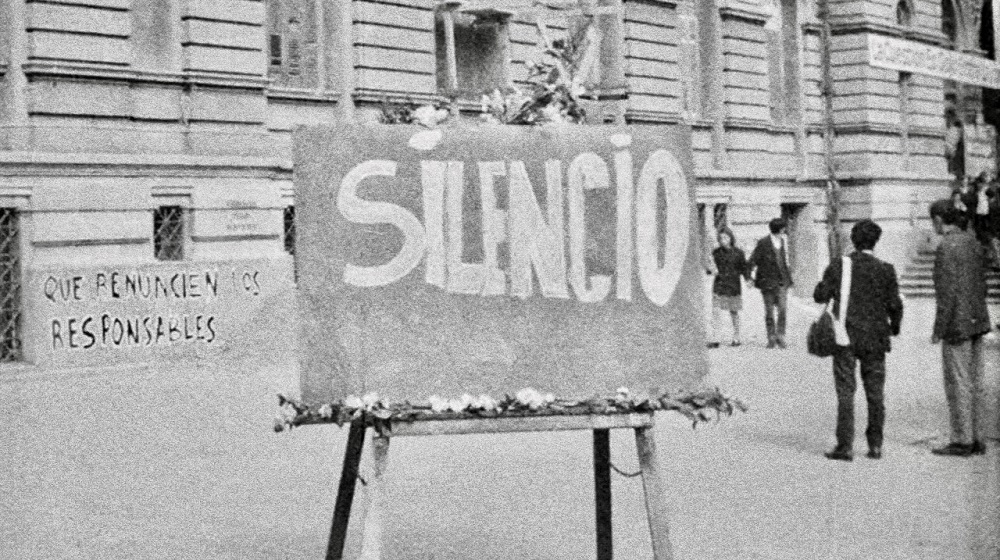

Esta anécdota puede servirnos para pensar en la radical economía de recursos que caracterizaba la realización de cine de intervención política latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970. Surgido de la necesidad urgente de buscar enlaces con las sociedades cada vez más empobrecidas y oprimidas por los regímenes autoritarios de la época, las películas militantes fueron siempre realizadas bajo condiciones de dificultad: la carencia de recursos técnicos llevaba a los cineastas a reutilizar equipos descartados por la industria del cine, o bien a darle a los aparatos un uso diferente a aquel para el que habían sido originalmente diseñados; solían tratarse de producciones autofinanciadas, que sólo en ocasiones tenían la posibilidad de invertir algún dinero obtenido por venta de entradas o por premios ganados en festivales; desde ya, se trataba de trabajos clandestinos, realizados por cineastas perseguidos que se reunían a trabajar en sótanos, garajes, áticos o espacios públicos camuflados. Muchas de las películas se hacían a partir de materiales preexistentes que venían de cualquier fuente que estuviera a disposición en los medios populares de comunicación, como revistas (La Paz, María Elena Massolo/Cine Liberación), programas de radio (Refusila, Grupo Experimental de Cine; Caracas dos o tres cosas, Ugo Ulive) o de televisión (TVenezuela, Jorge Solé), o mismo otras películas (Ya es tiempo de violencia, Enrique Juárez) — todos materiales reutilizados de forma rebelde, sin pedir permiso y dotando a las obras de un gesto experimental que las unía al collage y al cine de vanguardia de la misma época.

Si esta pobreza de recursos definía un estilo y un discurso propios, también participará en las condiciones de su circulación y posteriormente de preservación y subsistencia. Las películas de intervención política latinoamericana de las décadas de 1960 y 1970 han vivido derroteros de dispersión y pérdida, del mismo modo que sus cineastas se vieron forzados a vivir en la clandestinidad, a marchar al exilio, o fueron encarcelados, en ocasiones sufriendo torturas, o en otros casos fueron asesinados y continúan desaparecidos. Muchas películas se fueron con ellos y hoy en día sólo se conservan registros orales o menciones de su existencia en catálogos o notas de prensa. Son películas que fueron censuradas y decomisadas por las fuerzas de seguridad locales; otras fueron destruidas voluntariamente por las familias o amigos por miedo a que los regímenes represivos las encontraran; películas que se perdieron en las rutas migratorias de sus cineastas o tras una proyección improvisada en un espacio poco seguro.

Cuando sobrevivieron, muchas de las películas militantes lo hicieron en el extranjero, a donde fueron enviadas para su exhibición en festivales interesados en el cine latinoamericano de la época.[1] Otras fueron resguardadas por entidades o individuos que formaban parte de una red solidaria y afectiva de intercambios, casi siempre mediadas por un cierto grado de informalidad que dificulta hoy rastrear su circulación y procedencia. En ocasiones, sobrevivieron dentro de archivos cinematográficos bajo una identificación encubierta que ocultó su título o autoría reales, tal como señala Isabel Wschebor para el caso de algunas películas de la Cinemateca del Tercer Mundo.[2] En otros casos, fueron resguardadas por los cineastas de forma clandestina en espacios íntimos, debajo de un hueco oculto de una escalera, entre las paredes de una casa, detrás de los revoques de una pared. Películas escondidas, como llamó Fernando Martín Peña a una serie de recientes hallazgos de películas argentinas aparecidas luego de haber estado ocultas durante décadas, esperando, agazapadas, el momento histórico para emerger.[3]

El mapa dibujado por estas apariciones es el de un archivo disperso y fragmentario. No sólo se conserva una pequeña parte de aquello que existió, sino que lo que se conserva no suele ser lo que mejor representa aquel estatus de obra original. Copias malogradas, desgastadas y rayadas, películas incompletas, restos de materiales brutos de películas nunca terminadas aunque una vez imaginadas. Rara vez se conservan los negativos originales, esos elementos preferidos en la restauración cinematográfica para recuperar una película tal cual como fue concebida inicialmente. Pese a la falta de integridad, esta condición de subsistencia del cine militante tiene la potencia de cuestionar la propia noción de preservación cinematográfica. Si estas películas no habían despertado el interés que hoy vuelven a suscitar, tal vez se deba a la poca relevancia que se les ha otorgado en tanto obras por quienes ostentan la toma de decisiones en los archivos cinematográficos, atravesados por el paradigma del “cine como arte”.[4] La recuperación del cine de intervención política latinoamericano ha sido una incansable actividad de investigadoras, historiadoras o coleccionistas independientes y no tanto el resultado de programas promovidos por archivos institucionales o cinematecas nacionales. Estas películas desgastadas, cuya única copia a veces es un pobre video magnético mal transferido, incomodan tanto por la condición de los materiales supervivientes como porque encierran la memoria de un período de la historia que se prefiere no revisar.

El concepto de cinemateca también es parte de este campo de disputa y aparece casi como un hilo de continuidad entre aquellos cineastas de las décadas de 1960 y 1970 y las archivistas del presente. La mencionada Cinemateca del Tercer Mundo de Uruguay fue una de las más relevantes cinematecas alternativas que surgieron en Latinoamérica a finales de la década de 1960. Contrariamente a lo que entendemos por cinemateca (o filmoteca, en su uso más extendido en España), las cinematecas alternativas trabajaban en un modelo mixto de exhibición, producción y distribución. El uso del término buscaba cuestionar abiertamente el lugar que ocupaban las instituciones que otorgaban valor social y cultural al cine. Estas cinematecas del tercer mundo[5] promovían un espacio de circulación alternativo, exhibiendo películas que nunca tendrían un lugar en las salas comerciales. Así, compartían una tradición ya iniciada por los cineclubes y cinematecas nacionales de la época, que también se venían dedicando a la exhibición de cine no comercial. No obstante, mientras éstas proyectaban obras del pasado de alto valor artístico y cultural, fundamentalmente cine de autor europeo cuyas copias provenían de las redes de intercambio oficiales vinculadas a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos,[6] las cinematecas alternativas exhibían un cine político, de vanguardia y contemporáneo. La lista de cineastas y obras que circulaban formaba un corpus relativamente homogéneo, contagiado por las revueltas y las revoluciones mundiales de Cuba, Vietnam, el mayo francés, el black power norteamericano, la resistencia contra las dictaduras latinoamericanas o las luchas panafricanistas de liberación.[7] Ante ese primer cine de las salas comerciales y ese segundo cine de autor de las cinematecas y cineclubes, estos espacios alentaban a la producción, exhibición y conservación de un tercer cine contrahegemónico.[8]

Esta disputa de finales de la década de 1960 por la circulación y el canon cinematográficos, así como por los valores legitimadores de la preservación patrimonial, permanecen aún latentes. Volver a trabajar hoy sobre estos cines nos obliga a pensar otra vez en sus formas de presentación y archivo, estando hoy ambas prácticas atrapadas en el mercado del contenido audiovisual; acaso también estos cines nos puedan convocar a pensar un cine y un mundo posible para habitar, con la fuerza contagiada de aquella imaginación radical.

[1] Recientemente fue recuperada la película La Paz, realizada en 1968 por María Elena Massolo como parte del grupo Cine Liberación. La única copia conocida se conserva en el Arsenal - Institut für Film und Videokunst y fue recuperada en 2024 en el marco del proyecto de investigación “Segunda mano” coordinado por Carolina Cappa en la Elías Querejeta Zine Eskola.

[2] Wschebor Pellegrino, Isabel. “La Cinemateca del Tercer Mundo en Uruguay (1969-1973). Una posible arqueología de sus archivos”. En La Otra Isla, Nº10, 2024.

[3] Peña, Fernando Martín. “Películas escondidas”, serie de artículos para El Cohete en la Luna [blog], 2020.

[4] Fossati, Giovanna. “For a global approach to audiovisual heritage: A plea for North/South exchange in research and practice”. Necsus, Autumn 2021_#Futures. https://necsus-ejms.org/for-a-global-approach-to-audiovisual-heritage-a-plea-for-north-south-exchange-in-research-and-practice [consultado 06/09/2024].

[5] Otras iniciativas adoptaron denominaciones semejantes, como la Cinemateca del Tercer Mundo de Buenos Aires, el Comité para el Tercer Mundo, el Colletivo Terzo Mondo (C3M), o Distribuidora del Tercer Mundo (D3M), filial venezolana de la C3M uruguaya que desempeñó un papel fundamental en el intercambio y circulación.

[6] Tadeo Fuica, Beatriz. “¿Qué mostrar? ¿Cómo cuidar? Análisis de colaboraciones entre incipientes cinematecas para enfrentar dilemas comunes durante los años cincuenta”. Revista Encuentros Latinoamericanos, Vol. IV, n.º 2, julio/diciembre 2020.

[7] Lacruz, Cecilia. “La comezón por el intercambio”, en Mestman, Mariano (ed.), Las rupturas del 68 en el cine de América Latina. Akal, 2016.

[8] Getino, Octavio y Fernando Solanas. Cine, cultura y descolonización. Siglo XXI Editores, 1973.

Carolina Cappa