En una escena de Blue Black Permanent (1992), la poetisa Greta descubre con asombro, en uno de sus paseos por el campo, una pequeña y delicada planta, la primula scotica, que solo crece en unas pocas zonas costeras del norte de Escocia: «Es necesario un largo viaje para encontrarla, e incluso así, podría esquivarnos» (Sarah Neely, en su libro de referencia sobre Margaret Tait). Como señaló So Mayer, se trata de una planta que “«se autofertiliza, y que necesita para su crecimiento las condiciones de equilibrio que ofrece la hierba pastada por el ganado: por eso escasea hoy en día, amenazada por la evolución de la ganadería tradicional y la urbanización». En la película, Greta solloza al contemplarla, y la escena acaba con un primer plano de la prímula movida por un fuerte viento.

Es posible ver en la imagen de esa planta un posible centro de gravedad del cine lírico de Margaret Tait, cineasta nacida en las Orcadas escocesas: la exploración y búsqueda de algo modesto y frágil, pero maravilloso; una pequeña realidad visible que no se documenta o clasifica, sino en la que se busca y extiende un mundo propio, su amplificación poética; una presencia que, por su misma fragilidad, manifiesta y sugiere algo inaprensible, como si al tocarla o atraparla pudiera ser destruida; una figura expuesta a la erosión del tiempo y amenazada por su contexto.

Quisiera, a partir de esta imagen, dedicar estas líneas a la dimensión ecológica del cine de Tait, según su práctica y reflexión poética a través del cine. Es sabido que la mayoría de su producción fue auto-financiada (tanto sus tres libros de poesías publicados entre 1959 y 1961, como sus películas); que su cine fue orillado y poco apreciado en vida de la cineasta, y que solo consiguió financiar uno de los largometrajes (Black Permanent) en los que trabajó; que filmó casi siempre (desde sus años de estudiante en Roma hasta su última película Garden Pieces, en 1998, es decir, durante medio siglo), con una Bólex de 16 mm, con tres lentes (25, 75, 15), primero siempre con trípode, después sujetándola también (y es un instrumento pesado) entre la cabeza y el corazón; que trabajó casi todas sus películas en soledad, montando en su moviola casera, con una economía precaria y a partir de esos límites estructurales y formales (rollos de tres minutos), grabando el sonido por separado, en contacto paciente y meticuloso con los laboratorios a los que enviaba las películas, siempre siguiendo de primera mano (en el sentido más artesanal) todas las partes del proceso; que recorrer su cine es ir descubriendo cómo aprende a manejar ese instrumento, sus posibilidades, matices, variaciones, pero siempre en una escala íntima, sin efusiones retóricas ni exhibicionistas; que toda su obra sitúa en primer término o pone el valor el proceso frente al producto, de forma que se teje y entrelaza en una constelación, una biblioteca, un escritorio, mediante cuadernos de notas, dibujos, documentos visuales y sonoros, poemas, material montado y descartado, en el que surgen trasvases —planos, por ejemplo, que son reutilizadas en varios filmes—, y donde el boceto resulta una forma privilegiada creativa, y no subsidiaria, quizás porque no hay ninguna voluntad de «gran obra» ni de jerarquizar (algo infrecuente entre cineastas); que sobre esta idea de constelación trabaja bellamente Luke Fowler en su película sobre la cineasta, Being In A Place (a partir de un proyecto inconcluso de Tait, Heartlandscape), y también los cineastas afines y de su pequeña «comunidad», como Ute Aurand (recuperando en 2020 el material filmado de una visita que hizo a Tait en 1995) o Peter Todd (que heredó la Bólex de la cineasta), quien compone su pieza breve A Spoon entre dos planos de una cuchara en la que se reflejan y abarcan dos estados de la luz y del paso del tiempo; que en esa aproximación al mundo, a Margaret Tait le gustaba citar a Lorca (al que tradujo sin saber castellano) y sentía como un precepto su idea de «acechar la imagen» (Lorca: «Para Góngora, una manzana es tan intensa como el mar, y una abeja, tan sorprendente como un bosque. Se sitúa frente a la Naturaleza con ojos penetrantes y admira una belleza idéntica que iguala a todas las cosas. Entra en lo que se puede llamar el mundo de cada cosa y allí proporciona su sentimiento a los sentimientos que le rodean. Por eso le da lo mismo una manzana que un mar, porque sabe que la manzana en su mundo es tan infinita como el mar en el suyo. Y así sucesivamente. Góngora trata con la misma medida todas sus materias (…) Y un poeta debe saber esto»); que le gustaba recordar lo que Tamberlini decía una y otra vez a los estudiantes actores: «Cuidado con las aproximaciones, ve al corazón de lo que es, examina cada personaje, cada situación por sí misma, cada vez», es decir, a partir del aquí y ahora, sin ideas preconcebidas desde las que efectuar la lectura de la otra persona (en su poema «La creencia del ver y el ver de la creencia», escribe: «No tengo que ver de qué se trata. / No es eso lo que trato de saber. / Es la apariencia lo que importa, / estar preparado para ver lo que hay que ver. / No quitar ojo es algo que tiene que hacerse: debo hacerlo. / No quiero saber por qué lo hago / (podría querer saberlo, pero sé que jamás llegaría a saberlo en cualquier caso), / pero sé que tengo que mirar y mirar / y ver lo que puedo ver / y las personas que me gustan son las personas que miran».

Si entendemos el cine como un encuentro con el mundo, con la alteridad, o una forma de sensibilizarnos ante otras subjetividades, otros puntos de vista frente a los que generamos empatía, a veces inesperada o incluso contradictoria, estaremos de acuerdo en que las imágenes cinematográficas son una apertura a nuestras vidas potenciales (muchas ignoradas, y así quedarán), o hacia las subjetividades múltiples de cada espectador, frente a su construcción —tal como suele imponer la sociedad y la educación— como yo homogéneo o máscara opaca. Tait empieza así su poema «Confianza»: «Me gusta que te extiendas en todas tus posibilidades interminables / Me gusta que habites las multitudes que contienes». Y esta idea, que implica la actitud de la escucha, atraviesa todo su cine, y la exploración y el largo viaje que lleva hacia esa pequeña flor. Pensemos en sus retratos, así uno de los primeros, Three Portrait Sketches (1951), rodado cuando aún era estudiante (junto a sus compañeros de estudios Fernando Birri y Peter Hollander), donde las personas son filmadas en momentos de lectura, reflexión introspectiva y también de simulación festiva, imaginación, proyección fantasiosa y alegría compartida, según un conjunto esbozado y posible de imágenes que se entremezclan con el agua, las estatuas y otras presencias equilibradas y conjugadas, en una forma inconclusa, fluida, abierta y permutable.

La obra paciente, sostenida, meticulosa de Tait se teje entonces en ese lugar misterioso entre la poesía, el cine y la fotografía, explorando la especificidad de cada medio, pero también el diálogo y el sustrato común, por lo que queda hilvanada (mediante ecos) a través de la asociación con paisajes, lugares, personas: un jardín propio, casa, taller o rincón del mundo (Orkney en particular) en que la cineasta decide permanecer y explorar (frente a las tentaciones de Londres, la capital, hacia las que siempre suele moverse el cine), y no parcelarlo.

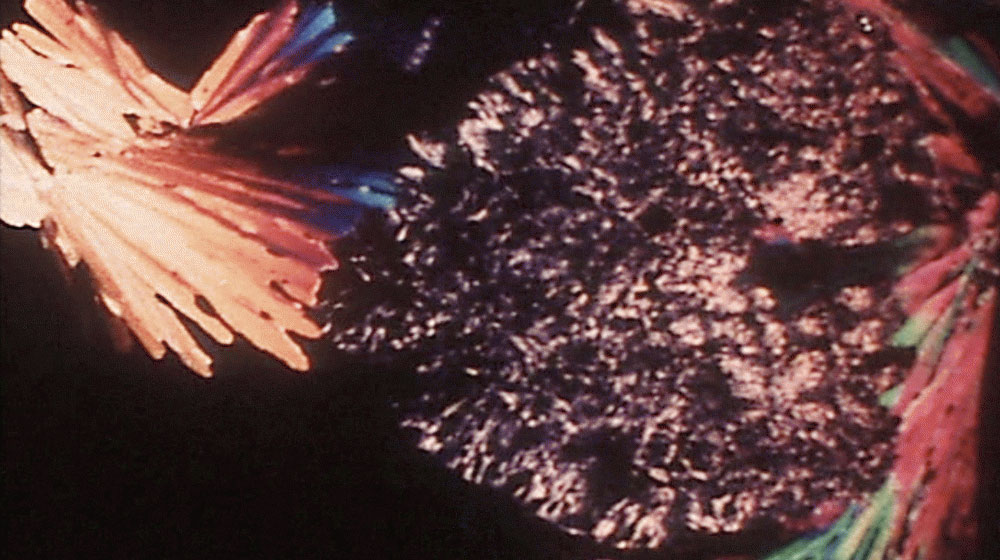

En su diario anotó el 4 de julio de 1949 que había pasado dos horas y media fotografiando en stop motion la eclosión de una amapola: «Durante algunos minutos simplemente me quedé junto a la cámara y casi sentí cómo transcurría el tiempo, como si participara en la eclosión de las flores. Fui especialmente consciente de la naturaleza de la luz, minuto a minuto. (…) Percibí una sensación especial de identificación del lugar con el lugar y de participación por la exactitud con la que estaba observando el transcurrir del tiempo. Observando la luz con gran atención, para empezar por los tiempos de exposición. Recuerdo cómo, de niña, en ocasiones me empeñaba en realmente ver cómo se cerraba el trébol, convencida de que si me quedaba mirando no podría perdérmelo, y la decepción que sentía porque siempre me lo perdía, achacándolo al hecho de que nunca tuve la paciencia de seguir observando, sin darme cuenta de hasta qué punto el movimiento podía ser imperceptible».

En 1958, recupera esa experiencia en el hermoso poema «Ahora»:

Antes me quedaba esperando que el trébol

se abriera o se cerrara,

pero nunca lo veía.

Era demasiado impaciente,

o el movimiento demasiado sutil,

imperceptible

y más que pasajero.

Aquella que yo era a los cinco años se cansaba de esperar

y al mirar de nuevo estaba

…. ¡cerrado todo ya por la noche!

Volvía a perdérmelo

otra vez.

Cinematográficamente

he grabado la apertura de la escholtzia

un alba de principios de verano.

Me proporcionó una aguda conciencia del paso del tiempo,

de características y valores exactos a la luz,

pero no vi el movimiento

No vi con mi propia y directa percepción que se movieran los pétalos.

Luego, en la película, parecían abrirse de repente,

pero, en aquel momento,

aunque no quité ojo

y sentí que el tiempo no se movía tanto como él era movido,

y sentí

una unidad de tiempo y de lugar con otros tiempos y lugares,

aun así, no vi que se movieran los pétalos.

No vi que se abrieran.

Estaban cerrados,

Y luego abiertos,

Y entre una cosa y otra percibí muchas fases,

pero no vi su movimiento al abrirse.

Mi cadencia y mi ritmo no podían observar el ritmo al que se abrían.

Lo importante de la poesía es que una tiene que seguir

haciéndola.

La gente tiene que seguir haciéndola.

Lo viejo no sirve de nada

cuando es viejo.

Procede del instante

y perdura un instante.

Tómatela ahora

deprisa

sin agua.

¡Ya!

Mañana habrá otra cosa.

Esa experiencia subyace después en muchos de sus planos. Margaret Tait, en su trabajo para rimar el cálculo con la intuición, en la atención detallada y sensibilización ante las efímeras y pequeñas materias del mundo, encontró en la cámara de cine un instrumento que posibilitaba ver aquello imperceptible, el movimiento de los pétalos al abrirse que el ojo no podía ver; entre aquella experiencia de niña hasta su filmación de la frágil primula al final de la vida se forman sus imágenes, o su búsqueda de aquella imagen que trascienda y eleve estética y espiritualmente: «Lo contradictorio o paradójico es que en un documental las cosas reales representadas pierdan su realidad al ser fotografiadas y presentadas de esa manera documental, y no hay poesía en ello. En poesía, ocurre algo más. Es difícil decir qué. Es una presencia, o se podría decir un alma o espíritu, una empatía con todo lo que se contempla, que nos creemos hasta el punto de la identificación» (Margaret Tait).

Este vínculo con la experiencia primigenia es el núcleo del ecosistema del cine que defendió Margaret Tait en su pequeño taller en las islas de Orkney, lejos del supermercado neoliberal y la saturación de producciones visuales que extenúan nuestra visión y nuestros cuerpos, buscando con modestia que el cine quedara inmerso en los ciclos de la naturaleza, los movimientos de la luz, el reencuentro con lo que está enraizado, y que recobre o no pierda de vista aquel despertar de la mirada; ahí, la creatividad se despliega de forma horizontal, tentativa e igualitaria a través de todos los gestos y todas las etapas del proceso creativo porque concierne a una forma de estar y de relacionarse y jugar con el mundo; esos gestos —el traernos esa planta recóndita— se transmiten del viejo al nuevo mundo.

Gonzalo de Lucas